中国四大名亭:醉翁亭、陶然亭、爱晚亭、湖心亭

亭:最简单的园林建筑物。

醉翁亭位于安徽滁县琅琊山中,北宋庆历六年,欧阳修被贬到滁州任太守,自称“醉翁”,此亭遂为“醉翁亭”。 陶然亭位于北京先农坛,为清康熙三十四年工部郎中江藻所建,取自白居易诗“更待菊黄家酿熟,与君一醉一陶然” 。

亭:最简单的园林建筑物。

醉翁亭位于安徽滁县琅琊山中,北宋庆历六年,欧阳修被贬到滁州任太守,自称“醉翁”,此亭遂为“醉翁亭”。 陶然亭位于北京先农坛,为清康熙三十四年工部郎中江藻所建,取自白居易诗“更待菊黄家酿熟,与君一醉一陶然” 。

爱晚亭位于湖南长沙岳麓山半山腰上,建于清代乾隆年间。原名红叶亭,后由湖广总督,根据杜牧“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花” 改名爱晚亭。湖心亭位于杭州西湖中心的小岛上,又叫振鹭亭,初建于明嘉靖三十一年,万历年间重建改称湖心亭,亭为岛名,岛为亭名。

中国古典园林的分类

按隶属关系分,主要分为皇家园林、私家园林、寺观园林三类,此外还有风景名胜区、陵园、坛庙等。

中国的私家园林,主要是江南、北方、岭南三大风格鼎峙

北方私家园林:以北京最为集中。因受气候及地方材料的影响,布局多显得封闭、内向,在构图手法上因受皇家苑囿的仪典隆重气氛的影响,故应用轴线构图较多。叠山用石多为北方产的青石和北太湖石,体形浑厚、充实、刚劲。植物配置上是常绿与落叶树种交叉配置,冬夏景观变化较明显。园林建筑亦带有厚重、朴实、刚健之美,用色较丰富,大部建筑绘有色彩艳丽的彩画,以补植物环境的缺陷。

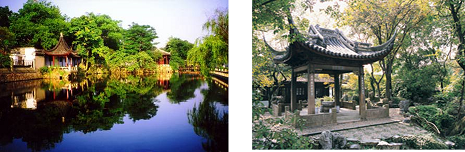

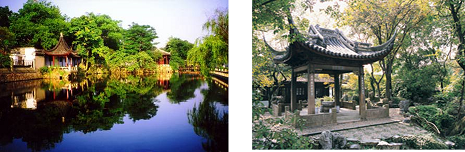

江南私家园林:多集中在交通发达、经济繁盛的扬州地区,乾隆以后苏州转盛,无锡、松江、南京、杭州等地亦不少。植物配置以落叶树为主,兼配以常绿树,再辅以青藤、篁竹、芭蕉、葡萄等,做到繁花翠叶,季季不同。叠山用石喜用太湖石与黄石两大类,或聚垒,或散置,都能做到气势联贯。建筑轻盈空透,翼角高翘,又使用了大量花窗、月洞,空间层次变化多样,建筑色彩崇尚淡雅,粉墙青瓦,赭色木构,有水墨渲染的清新格调。

岭南私家园林:多见于两广一带,福建、台湾的一些宅园亦属岭南体系。整体规模较小,建筑比重较大,较之江南园林更为密集、紧凑,往往连宇成片。因气候炎热,建筑需考虑自然通风,其通透开敞程度更胜于江南,外观形象更富轻快活泼的意趣。叠山多用皴折繁密的英石包镶,即所谓“塑石”技法,形态自由多变。理水手法多样丰富,不拘一格,少数水池为方整几何式,则受西方园林影响。地处亚热带,植物品种繁多。

中国四大名园:北京颐和园,承德避暑山庄,苏州拙政园,苏州留园

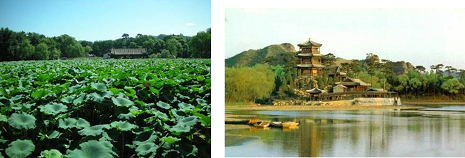

颐和园:位于北京西北郊海淀区,距北京城区15千米。是利用昆明湖、万寿山为基址,以杭州西湖风景为蓝本,汲取江南园林的某些设计手法和意境而建成的一座大型天然山水园,也是保存得最完整的一座皇家行宫御苑,占地约290公顷。

避暑山庄:又名热河行宫,位于河北省承德市,是清代皇帝夏天避暑和处理政务的场所,始建于1703年,历经清朝三代皇帝:康熙、雍正、乾隆,耗时约90年建成。占地564万平方米,是中国现存最大的古典皇家园林,相当于颐和园的两倍。与北京紫禁城相比,避暑山庄以朴素淡雅的山村野趣为格调,取自然山水之本色,吸收江南塞北之风光,成为中国现存占地最大的古代帝王宫苑。

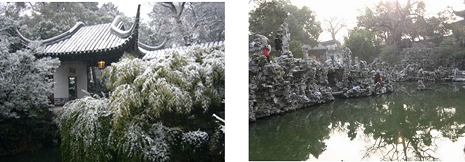

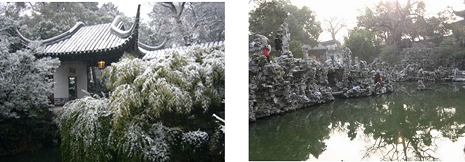

狮子林:元至正二年天如禅师为纪念其师中峰禅师建菩提正宗寺, 后因园内“林有竹万固,竹下多怪石,状如狻猊(狮子)者”;又因中峰禅师曾倡道天目山狮子岩,取佛书“狮子吼”之意,易名为狮子林。由于林园几经兴衰变化,寺、园、宅分而又合,传统造园手法与佛教思想相互融合,以及近代贝氏家族把西洋造园手法和家祠引入园中,使其成为融禅宗之理、园林之乐于一体的园林,以湖山奇石盛名于世,素有“假山王国”之美誉。

狮子林:元至正二年天如禅师为纪念其师中峰禅师建菩提正宗寺, 后因园内“林有竹万固,竹下多怪石,状如狻猊(狮子)者”;又因中峰禅师曾倡道天目山狮子岩,取佛书“狮子吼”之意,易名为狮子林。由于林园几经兴衰变化,寺、园、宅分而又合,传统造园手法与佛教思想相互融合,以及近代贝氏家族把西洋造园手法和家祠引入园中,使其成为融禅宗之理、园林之乐于一体的园林,以湖山奇石盛名于世,素有“假山王国”之美誉。

“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”

苏州四大名园:建于宋代的沧浪亭 ,建于元代的狮子林,建于明代的拙政园,建于清代的留园 。

沧浪亭:在苏州现存诸园中历史最为悠久。始建于北宋,苏舜钦以四万贯钱买下原址废园,进行修筑,傍水造亭,因感于“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”,题名“沧浪亭”,自号沧浪翁,并作《沧浪亭记》。欧阳修应邀作《沧浪亭》长诗,诗中以“清风明月本无价,可惜只卖四万钱”题咏此事。

您现在的位置:

您现在的位置: